2025年7月1日に、国税庁より2025年度分の全国路線価が発表されました。路線価の全国平均は前年からさらに上昇しており、全国的に地価上昇のトレンドとなっています。

主に上昇が顕著なのは、都市部や観光地です。都市部では物件価格高騰や大規模な再開発が活性化していること、観光地では海外インバウンド増加が上昇の要因としてあげられます。

路線価は相続税・贈与税の算出に影響するため、すでに対策済みの方も今年の変動に合わせてアップデートが必要となるかもしれません。

この記事では、2025年の路線価の動向や市場価格との比較について、都市部や観光地などの事例を用いながら詳しく説明していきます。最新の路線価動向をしっかりと把握し、改めて相続や不動産投資の対策を考えていきましょう。

路線価とは

路線価とは、相続税や贈与税の評価額の算定基準となる、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことを指します。全国の民有地の路線価は、国税局が毎年定めて公表しています。

路線価は、毎年1月1日を評価時点とし、毎年7月1日に国税庁から発表されています。路線価が変動すると、想定していた所有不動産の評価額やそれに伴う相続税額なども変動するため、すでに相続対策をされている方であっても、対策のアップデートが必要となるケースが多いです。

路線価は不動産投資の物件にも影響してくるため、投資を考えている方やすでに投資を行っている方も、最新の動向や背景を把握しておくことが大切となります。

2025年の路線価の動向

2025年度分の路線価は、前年の全国平均と比較すると2.7%プラスとなりました。路線価は今年で4年連続上昇しており、さらに2年連続で過去最大を更新しました。都道府県別で見ても、35都道府県で上昇しており、全国的に上昇トレンドとなっています。

路線価の上昇に伴い土地の相続税評価額も上がるため、相続税の負担も大きくなります。

主に、路線価の上昇が顕著なのは都市部と観光地です。都市部と観光地の路線価上昇には、様々な要因が考えられます。それぞれの事例を詳しく見ていきましょう。

都市部の路線価上昇事例と背景

都市部の中でも、上昇率が最も大きかったのは東京都です。路線価は前年比から8.1%プラスとなっており、これは全国平均上昇率の約3倍となっています。

特に、全国最高路線価を記録した銀座中央通りでは、前年から8.7%プラスと高い伸びを見せています。交通利便性の高い駅周辺も軒並み上昇しており、池袋駅周辺は10.4%プラスと大幅に上昇しています。

都心部から離れた駅周辺でも上昇率が高い地域が多く、新横浜駅でも12.2%プラスとなりました。また、東京以外の都市部の路線価も上昇が顕著であり、大阪中心部は前年比4.4%プラスと、右肩上がりが続いています。

こうした都市部の路線価上昇の要因の一つとして、再開発の活性化が挙げられます。東京や大阪では、商業施設だけでなくタワーマンションなどの建設が進んでおり、利便性や居住ニーズの向上が路線価上昇に繋がっています。

さらに近年は、円安の影響で日本の不動産が割安に映っているため、海外投資家による不動産購入が増加しています。東京都心のマンション、商業地への投資は特に活発化しており、こうした動きが路線価を上昇させたといってよいでしょう。

観光地の路線価上昇事例と背景

観光地では、長野県白馬村の路線価が前年より32.4%プラスとなり、全国トップの上昇率となりました。同じ観光地では、北海道富良野市北の峰町や東京の浅草が上昇率上位に並んでおり、いずれも30%から20%台後半もの上昇率を記録しています。

観光地の路線価上昇は、海外インバウンド需要が各地で増加したことが要因の一つです。2024年の外国人観光客数は、推計で過去最多の約3,686万人となり、前年と比べても47.1%もプラスとなりました。これは、コロナ以前を超える過去最高水準となっています。このため、インバウンド需要が高い観光地では地価が評価され、路線価を押し上げる結果になりました。

加えて、インバウンド需要の上昇と日本の不動産割安感が重なり、海外投資家によるホテルや民泊業の投資が活発になっていることも、背景の一つとして挙げられます。上昇率トップである白馬村は、富裕層向けの外資ホテル投資にも積極的であるため、今後も路線価の上昇と周辺の投資意欲拡大が見込まれています。

こうした投資需要は観光地各所で見られており、今後も不動産価格や路線価はさらに高まっていくでしょう。

二極化が進む路線価

全国的に上昇傾向にある路線価ですが、地域によっては二極化が進む結果にもなりました。

例えば、白馬村と同じ長野県内にある木曽地域は、観光需要が開発にはつながらず地価下落が続いており、二極化が鮮明となっています。

東北地方では、開発熱の高い都市部と人口減少が激しい郡部とで、路線価に大きな開きがあります。また、上昇傾向のある全国の中で、四国だけは人口減少が進んでいることにより下落が続き、大きな差が開いてしまいました。

災害による影響も見逃せません。今年の路線価には、初めて能登半島地震の影響が反映されており、火災で大きな被害を受け人口減少も進む石川県輪島市の「朝市通り」は16.7%も下落しました。この数値は、全国最大の下落率となっています。

こうした事例から、開発熱やインバウンド需要が高い地域と、人口減少が激しい地域とで、路線価の二極化が目立っています。今後も、人口減少や災害リスクがあり再建目途が立たない地域などは、下落が続く可能性が高いです。

現在の路線価と市場価格の比較

路線価は土地部分のみの評価額を示す物ですが、実際の買では上物(建物)の価値を含めた市場価格の動向も見ていくことも大切です。現在の市場価格は、どのような動向となっているのでしょうか。

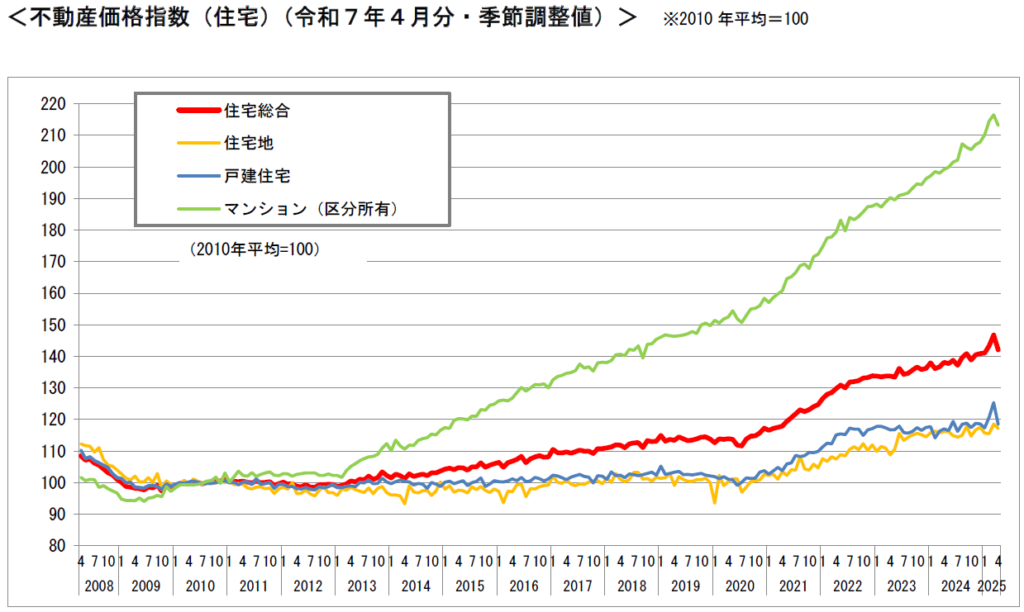

2025年7月31日に公表された住宅の不動産価格指数をみると、前月比から3.2%の下落はあるものの、ここ数年は大幅な上昇傾向にあります。

上昇が顕著なのはマンションであり、指数が213.2という高い数値を出しています。

主な要因は、都心や都市部のマンション需要の上昇です。特に、都心は地方や海外からの人口が流入しており、住宅需要が拡大しています。加えて、建設コストの上昇や投資マネーの流入、利便性重視も上昇要因としてあげられます。

こうした背景から、市場取引では、土地や一戸建てと比べ、マンションが人気となっています。

一方で、地方や郊外では大きな上昇が見られず、市場価格の面でも地域による二極化が明確に現れています。

路線価の動向と比較すると、双方ともに地価上昇のトレンドと二極化の進行を反映しているといえるでしょう。

まとめ

2025年の路線価は全体的に上昇しており、都心部や都市部、観光地といった人気エリアでは特に顕著となりました。

路線価が上昇すると、土地の評価額も上がることになり、結果的に相続税が、大幅に高くなってしまうことも珍しくありません。相続対策を行っていない方はもちろん、すでに対策済みの方も今一度見直しを行うことをおすすめします。

相続税などの計算方法は、貸家の相続税評価額の算式を解説|マンションにおける賃貸割合・敷地権の求め方で詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。 路線価の動向とその背景を理解することは、相続対策だけでなく今後の不動産投資のターゲット選びにも役立ちます。また、上物(建物)の市場動向も合わせて見ていくことで、不動産の資産価値をより的確に判断することが可能になります。路線価と市場価格の動向・背景をしっかりと見極め、相続対策や不動産投資の選択に活用していきましょう。