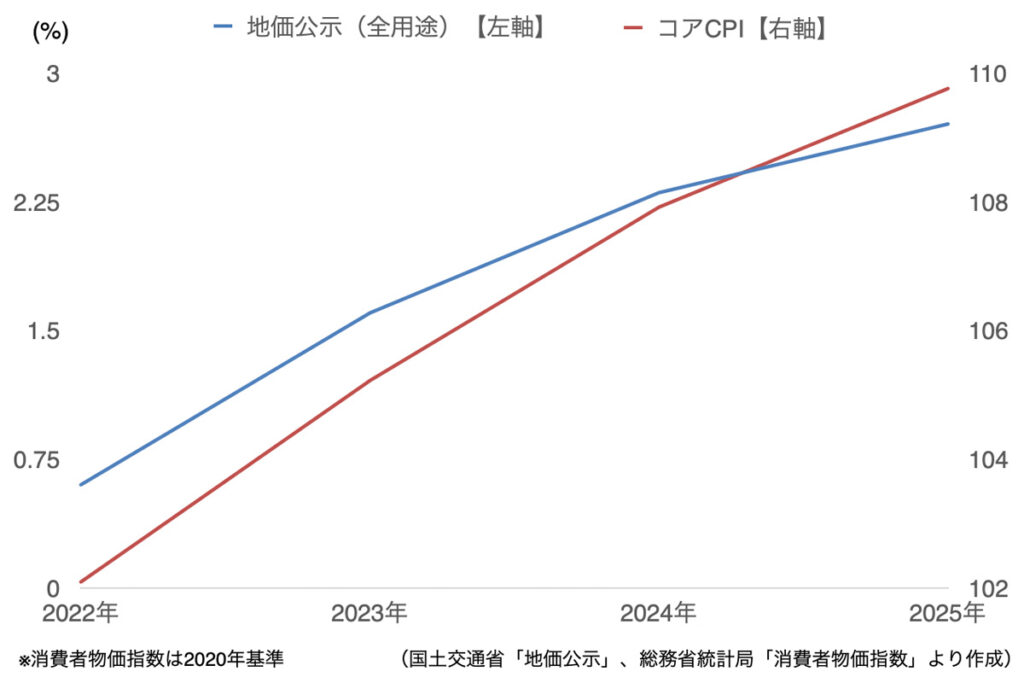

25年の地価公示が公表されました。昨今は、不動産価格の上昇が続き、「バブルか?」という声も聞かれます。しかし、最新の地価動向といくつかのデータを重ねてみれば、いまは「バブル」という状況ではなさそうです。物価上昇の目安となる消費者物価指数と地価の上昇率を比較してみましょう。

消費者物価指数(コアCPI)と地価公示上昇率(全国全用途平均)の比較

上のグラフの赤線は消費者物価指数(生鮮食料品を除いたコアCPI)の前年同月比を示しています(2020年=100:2020年基準)。青線は地価公示(全国全用途平均)の前年変動率を示しています。これをみれば、ほぼグラフが重なり、同水準での上昇となっています。つまり、地価上昇の傾向を全国的に見れば、概ね物価上昇分ということになります。

ただし、地域によれば、10%を超える上昇地点も多いので、あくまで全国で見れば、ということになります。

バブル期の地価は、物価上昇率をはるかに超える伸び率でしたが、禁煙の地価上昇は、グラフのとおし物価上昇程度となっています。また、賃貸住宅、オフィスビル、商業施設などの空室率の低さをみれば、「実需が伴っている」という状況です。こうしたことからも、「バブル」という様相は見られず、確かな実需に基づいた相応的な地価上昇と言えるでしょう。

25年分の公示地価は全国的に上昇し、バブル期以来の大きな伸びとなっています。しかし、上昇スピードは「ゆっくりジワジワ」という状況であり、現状が「バブル」とは言えず、物価上昇の中での不動産価値の上昇と言えそうです。

日銀展望レポート(執筆時点最新は25年1月末公表分)では、25年の物価上昇の見通しは2.5%、26年の見通しは2.1%となっていますが、全国全用途平均でみれば、今後も、この程度の地価上昇可能性は高いものと思われます。