2025年8月以降、金の価格が驚異的な上昇を見せています。同年10月17日には、国内の金小売価格が史上初めて1グラムあたり23,000円を突破し、連日メディアを賑わせています。この歴史的な価格高騰は、単なる一過性の現象なのでしょうか。

金の価格は、世界経済の動向や国際情勢を映し出す鏡とも言われるように、今回の急騰もまた、私たちを取り巻く社会や経済の構造的な変化を反映していると考えられます。

こうした変化の大きな時代に、自身の資産をどのように守り、育てていくべきか、現代を生きる私たちにとって喫緊の課題です。本記事では、昨今の金価格高騰を切り口に、不確実な時代でも資産を守り育てるための具体的な方法について解説します。

歴史的な金価格高騰、その背景にあるものとは?

今回の金価格上昇の背景には、世界経済の大きな変化があります。その変化を正しく理解することが、未来の資産を守る第一歩となります。

世界情勢の不安定化と「安全資産」への回帰

近年、世界各地で地政学リスクが高まっています。地政学リスクとは、特定の地域が抱える政治的・軍事的な緊張が、世界経済全体に悪影響を及ぼす可能性のことです。

このような社会情勢が不安定な局面では、投資家はリスクを回避するため、より安全性の高い資産へと資金を移動させる傾向があります。

その代表格が「金(ゴールド)」です。金は特定の国や企業が発行するものではなく、それ自体に価値がある「現物資産」です。

株式や債券のように価値がゼロになるリスクが極めて低いため、古くから「有事の金」と呼ばれ、世界的な金融不安や社会情勢の悪化時に買われる傾向にあります。

今回の価格高騰も、先行き不透明な時代において、資産の安全な避難先として金が改めて見直された結果と言えるでしょう。

基軸通貨ドルへの懸念

世界経済の基軸通貨である米ドルへの信頼が揺らいでいることも、金価格を押し上げる一因です。

米国の財政問題や金融政策の転換などにより、ドルの価値が不安定になるとの見方が広がると、ドル建て資産を保有するリスクが高まります。

その代替として、価値の裏付けがはっきりしている金が選ばれるのです。米大手投資銀行ゴールドマン・サックスのアナリストの中には、現在の状況を「従来の貨幣制度が変化するパラダイムシフトの過渡期」と捉える見方もあります。

これは、法定通貨そのものへの信頼が揺らぐ中で、普遍的な価値を持つ金の存在感が増していることを示唆しています。

金と同じ「現物資産」である不動産市場の動向

金の価値が見直される中、同じ「現物資産」である不動産にも注目が集まっています。

インフレ(物価上昇)が進行すると、現金の価値は相対的に目減りしますが、土地や建物といった不動産の価格は、物価上昇に伴って上昇する傾向があります。

実際に、近年の都心部を中心とした不動産価格の上昇は、現物資産への需要の高まりを反映していると言えるでしょう。株式や債券といったペーパーアセットだけでなく、実体を伴う「モノ」に資産を振り分けることで、インフレや経済変動のリスクに備えようとする動きが活発化しているのです。

金価格の高騰は、私たちに「現物資産の価値」を再認識させ、資産ポートフォリオ全体を見直す絶好の機会を与えてくれているのかもしれません。

資産形成の基礎となる「資産三分割法」

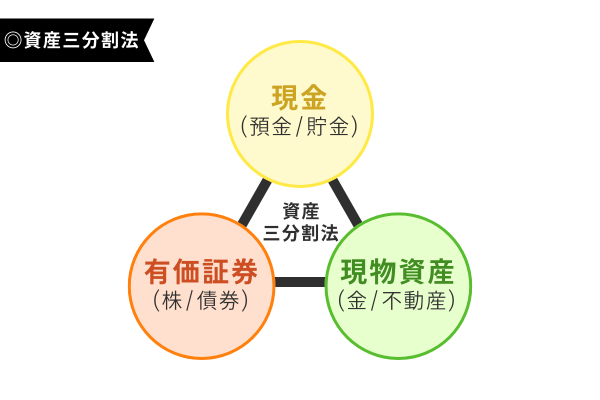

では、具体的にどのように資産を管理すれば、様々なリスクに備えることができるのでしょうか。そこで重要になるのが、資産運用の基本セオリーである「資産三分割法」です。

これは、特定の資産に偏ることなく、性質の異なる資産にバランスよく分散投資することで、リスクを低減し、安定的な資産形成を目指す考え方です。

資産の価値を決める3つの要素

資産は、一般的に「安全性」「収益性」「流動性」という3つの要素でその価値が決まります。

- 安全性:元本が減りにくいか、価値の安定性

- 収益性:資産を保有することで得られる利益の大きさ

- 流動性:必要な時にどれだけ速く現金化できるか

残念ながら、これら3つの性質をすべて高いレベルで満たす完璧な資産は存在しません。例えば、銀行預金は安全性と流動性は高いものの、収益性は期待できません。

一方、株式は高い収益性が魅力ですが、価格変動が大きく安全性は低いと言えます。

資産を3つに分けてリスクに備える

そこで「資産三分割法」では、資産を以下の3つのカテゴリーに分けて保有することを推奨します。

1. 現金(預金/貯金)

日々の生活費や急な出費に備えるための資産です。流動性が最も高く、安全性も高いですが、インフレに弱く、資産を増やす力はほとんどありません。

2. 有価証券(株/債券)

株式や投資信託、債券などがこれにあたります。高いリターンが期待できる一方、経済動向によって価格が大きく変動するリスクも伴います。資産を積極的に増やしていく役割を担います。

3. 現物資産(金/不動産)

金や不動産など、それ自体に価値がある実物資産です。インフレに強く、経済危機や通貨価値の下落時にも価値が下がりにくいという特徴があります。資産全体を守る「守り」の役割を果たします。

これら性質の異なる資産をバランスよく組み合わせることで、ある資産が値下がりしても、他の資産でカバーできるといったリスクヘッジ効果が期待できるのです。

なぜ今「現物資産」なのか?不動産投資が持つ独自の強み

資産三分割法の中でも、特に注目したいのが「現物資産」です。その代表格である金と不動産ですが、特に不動産投資には、金にはない独自の強みが存在します。

高い安全性と資産価値の安定性

不動産は、株式や債券とは異なり、土地や建物という実体を持つ「現物資産」です。そのため、企業の倒産や市場の暴落によって価値が完全にゼロになるというリスクが極めて低いのが大きな特徴です。

特に、人口が集中し経済活動が活発な都心部の物件は賃貸需要が安定しており、長期的に見て資産価値が下がりにくく、安定した資産形成の土台となり得ます。

インカムゲイン(賃料収入)の獲得

不動産投資の魅力は、物件を第三者に貸し出すことで、毎月安定したインカムゲイン(賃料収入)を得られる点です。

これは資産を保有しているだけでは利益を生まない金との大きな違いです。インカムゲインは経済状況の変動を受けにくく、長期にわたって安定したキャッシュフローを生み出す源泉となります。

インフレヘッジ効果

昨今、様々な商品やサービスの価格が上昇しており、銀行預金など現金の価値は実質的に目減りしています。これに対し、不動産はインフレに強い資産です。物価が上昇すれば、それに連動して家賃も上昇する傾向があります。

これは、資産価値の目減りを防ぐだけでなく、インカムゲインそのものが増加する可能性も意味します。つまり、インフレ局面において「守り」と「攻め」の両面で力を発揮する、非常に頼もしい性質と言えるでしょう。

レバレッジ効果

金融機関からの融資を活用することで、自己資金だけでは購入できない高額な物件に投資できる点も、不動産投資ならではのメリットです。

不動産は担保価値も高く、物件によっては価格の100%の融資を受けられる場合もあります。

少ない自己資金で大きなリターンを狙う「レバレッジ効果」が期待できます。

始めやすさ

「不動産投資」と聞くと、専門知識が必要でハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。

しかし、近年では新築のワンルームマンションなど、少額から始められ、かつ管理会社に運営を委託できる商品も増えています。これにより、専門家でなくとも比較的容易に、安定した資産形成の一歩を踏み出すことが可能です。

このように、不動産は「守り」の資産であると同時に、インカムゲインという「攻め」の要素も兼ね備えた、非常にバランスの取れた現物資産なのです。

まとめ

政治・軍事的な緊張といった地政学リスクの高まりにより、世界経済は先行き不透明な時代を迎えています。

このような状況下では、長期的な視点で資産を守り育てることが不可欠です。その鍵となるのが、現金・有価証券に加え、金や不動産といった「安全資産」へバランスよく資産を配分する考え方です。

中でも、資産価値の安定性に加え、インフレに強く継続的な賃料収入も生み出す不動産は、ポートフォリオの安定性を高める要となります。

今回の金価格高騰を機に、ご自身の資産における安全資産のバランスを見直し、不動産投資という選択肢を具体的に検討してみてはいかがでしょうか。